みなさんアンモナイトはお好きですか。

今日は「アンモナイトの博物館」の異名をもつ三笠市立博物館へ行ってきました。

アンモナイトは4億~6500万年前の世界中の海にいました。イカやタコ、オウムガイと同じグループの生物です。

カタツムリの様な渦巻き型の殻を持ち、体はイカの様な軟体動物。

「マメンチサウルス」「オビラプトル」と言われてその姿を想像することができなくても、「アンモナイト」ならすぐ頭に浮かぶのではないでしょうか。

それほど親しまれている古生物のアイコン的存在であります。

北海道はアンモナイトの聖地

誤解をおそれずいえば、北海道はアンモナイトの聖地です。

日本の研究者から見て、というわけでは無く、世界的に有名な産地です。

外国人のアンモナイトコレクターで、「北海道」という地名を知らない人はいないでしょう。

なぜこれほど有名かというと、北海道には「蝦夷層群」という地層があります。

この地層は白亜紀の堆積した海の地層で(つまり、昔は海だったわけです)、ここからアンモナイトがたくさんみつかります。

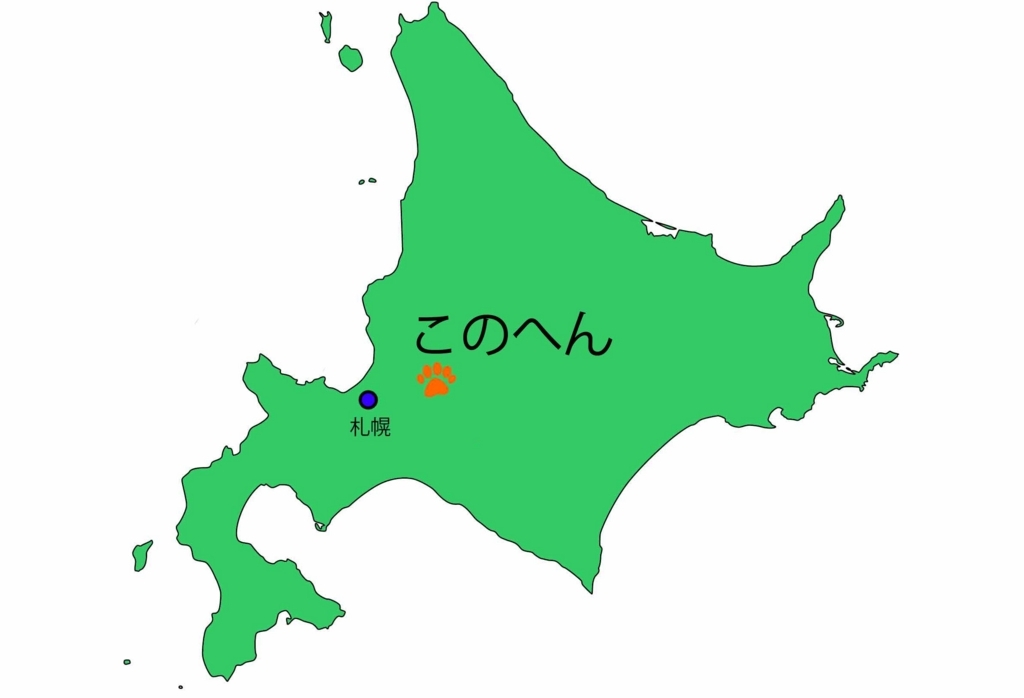

赤い部分が「蝦夷層群」。

今回行った三笠市のほか、幌加内、芦別、夕張、穂別、羽幌、古丹別などに分布しています。

勘の良い方は、石炭の産地が多いことに気づいたのではないでしょうか。

石炭は約5000万年前の植物の化石からできています。

もし、博物館でアンモナイトを見る機会があったら、産地をみてください。そのほとんどが北海道産であるはずです。

前置きが長くなりましたが、「アンモナイトの博物館」こと「三笠市立博物館」へ。

三笠市はこのへん。

三笠市立博物館

ロビーを通り抜けるとアンモナイトの列。

大きさと数に圧巻です。

日本最大級のアンモナイト、1.3m

バスのタイヤみたいな大きさ!

VR的な装置「中生代スコープ」には子供たちの長蛇の列が。

アンモナイトが動くかも?

北海道のアンモナイトの良さは、「量がでる」だけではありません。

非常に保存状態が良く、質の良いアンモナイトなんです。

アンモナイトも恐竜も、死後から化石になる間に、何千年分もの地層がその上に重なります。地層の重さで「ぺったんこ」になるものが多いのです。

しかし、北海道のアンモナイトは石灰質ノジュールに覆われているため、殻などがつぶれずに保存されています。

この写真のように、殻の中の空洞もつぶれないわけです。

至宝!ニッポニテス・ミラビリス

虫じゃないです。これも立派なアンモナイト。

この化石を熱心に見ている人がいたら間違いなく古生物好きでしょう。

「ニッポニテス」とは「日本の化石」、「ミラビリス」とは「不可思議な」という意味。不可思議な日本の化石。

「日本の化石」という学名がついている古生物は、実はそんなに多くありません。

一見、ただぐねぐねしているだけに見えますが、ぐねぐねには一定の法則があり、数式で解明できるそうです。

嘘か真か、かつて旧ソ連の学者がニッポニテス・ミラビリスの化石を譲ってほしいと、標本のある持ち主に持ち掛けたところ、「北方領土と交換ならいい」という答えが返ってきたそうです。

日本古生物学会のシンボルマークにもなっています。

三笠市で昔発見された、「エゾミカサリュウ」

発見された当時はティラノサウルスだ!と大騒ぎになり、「リュウちゃん」というキャラクターまで出来ました。

が、後になってティラノではなく海に住む爬虫類(モササウルス)であるとことがわかりました。

昔の三笠市立博物館にはリュウちゃんがいたのですが、リニューアルしてからは消えてしまったようです・・・

それから、北海道で初めて発見されたティラノサウルスの化石も拝んできました。

詳細はこちら

そのほかに、三笠市出身の偉人の展示、囚人や炭鉱の展示も見られます。

アンモナイトの展示はやや専門よりですが、子供も楽しめると思います。

今回は天気が悪くて行けませんでしたが、屋外博物館「三笠ジオパーク」もおすすめ。

むき出しの地層や石炭トンネルを見ることができます。またいずれ。

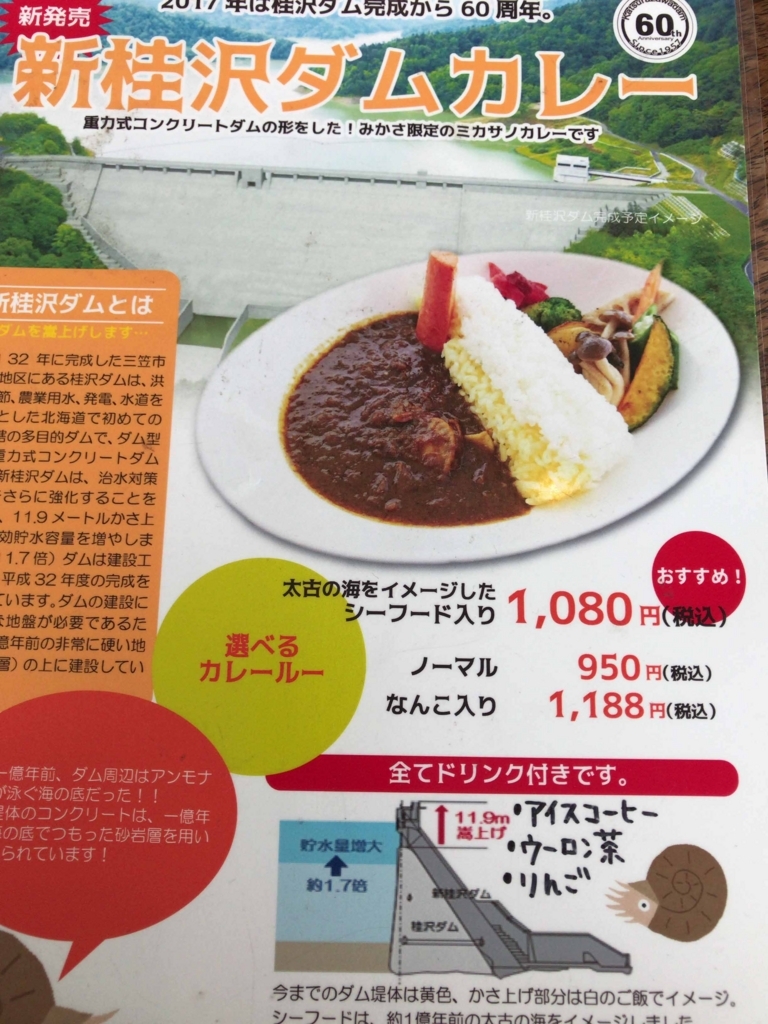

ご飯は三笠市内のここで頂きました。

三笠名物「なんこ」(馬の腸)の入ったカレー

店構えからちょっと不安だったのですが、カレーは美味しかったです。

「なんこ」は、分厚いホルモンみたいな感じ

(なんこ無しのカレーもあります)

ブログ的にはこういうの注文した方がいいのかね。

三笠は炭鉱が閉山したにも関わらず、同じ条件の近隣市町村より活気が感じられる不思議な町でした。

博物館くらいしか見る場所はないんだろうなあと思っていたけど、まだまだ魅力的な場所がありそうです。